- 子どもが小学校に入学するするのだけれど、どんなことを準備しておいたらいいの?

- 保護者はどんな心構えをしておいたらいい?

そんな疑問に答えます。

長くなったので【準備編】【学校生活編】【帰宅後の生活編】の3部構成になっています。

今回は【帰宅後の生活編】です。

放課後の過ごし方について知っておくべきことや心の準備についてお話ししていきます。

放課後の過ごし方を話し合っておこう

放課後は宿題をしたり、友だちと遊んだり、学童で過ごすお子さんもいるでしょう。

お友だちと約束してきたりして急に行動範囲が広がるんですよね。

親の目の届かないところにも行くようになるのが小学生。

なので、放課後の過ごし方について事前に親子で話し合っておきましょう。

など、子どもに守って欲しい約束事を決めておくのもいいですね。

子どものお友だちのママとは参観日に連絡先を交換しておこう

子ども同士で放課後に遊ぶ約束をしてくるのですが、相手のご家族の連絡先が分からない!おうちも分からない!

となると、とても困ります。

なので、子どものお友だちの親御さんとお会いできる参観日は絶好のチャンス!

「いつも仲良くしていただいてありがとうございます。」と挨拶がてらに少し話すとお友だちの親御さんの人となりも少しは分かりますし、連絡先の交換もできます。

ちょっと嫌な言い方になるかもしれませんが、安心して遊びに行かせてもらえるのか、もしくは来てもらえるのか、ヤバい感じなのか、見極めてあげるのも低学年ではまだまだ必要なのかなと思います。

お友だちのおうちで遊ばせてもらう時は、失礼がないように子どもとお約束ごとを確認しておきましょう。

【宿題】

宿題や持ち物確認を前日にする癖をつけておこう!親がチェックするのも忘れずに

低学年のうちは、宿題や持ち物チェックを一緒にすることをオススメします。

帰ってきたら明日の準備や宿題をしてからおやつ、遊びに行くという流れを癖つけておくと後々とても楽になります。

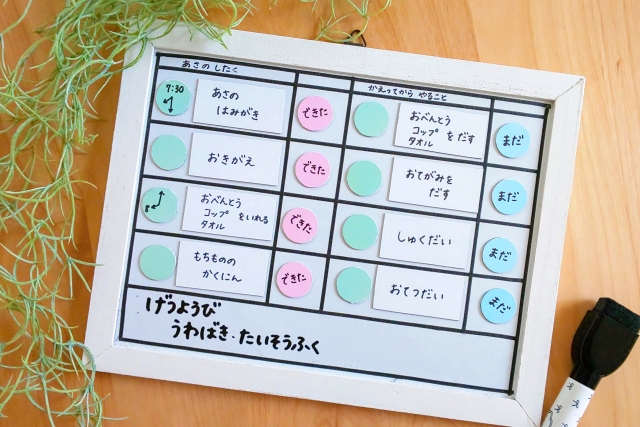

こんな感じのチェックボードを作っておくのもわかりやすくていいですね。

翌日の準備に慣れないうちは、そもそもプリントを見て準備をする手順やチェックの仕方もわからないです。

学校で先生に説明されてもそもそもちゃんと聞き取れていないことも多いですし、聞いていてもわかってないことが多いです。

うちの子の場合は、分からないなって思っていてもその場で先生に聞くこともできないことが多かったみたいです。

なので、おうちでのフォローが欠かせません。

特に宿題は、我が子の学校では1年生から毎日出るのですが、学習進度や子どもの理解度が把握できるので、一緒にやるのがオススメです。

親が把握できていると分からないところはフォローしたり、ドリルを購入して学習させることもできます。

高学年になったら宿題も見せてくれなくなりますし、分からなくなってからではフォローも難しいので、低学年のうち、つまずく前に一緒にやりましょう。

宿題がない学校は自主学習する癖をつけておくと高学年になってから楽!

宿題がなかったり少ない場合は、ご自宅で自主学習の時間を設けて机に向かう癖をつけておきましょう。

書店では色々な難易度のドリルも販売されていますので、それを活用するもよし、保護者の方がプリントを作ってあげるもよし、通信教育を活用するのもいいですね。

1年生のうちは5分でも10分でもいいです。

本を読む時間にしてもいいです。

自宅で机に向かう癖をつけておくと、高学年や中学生になって自主学習が必要になった時必ず役に立ちます。

一方で、小学生になると、帰宅後は早くも塾に通い始める子もいます。

今の小学生は、半数以上が何らかの塾に通っています。

塾に通うことも検討に入れてもいいかもしれませんね。

塾選びに迷ったら、以下の記事も読んでみてください。↓↓

【帰宅後の家での過ごし方】

1学期は子どもにとっても負担大!環境が大きく変わるのでサポート必須!

今まで先生がなんでもサポートしてくれて慣れた環境とはガラリと変わるのが新1年生!

喜びや楽しみも大きいですが、1人で通学し、見知らぬ仲間たちと机に座って大半の時間を過ごす学校生活は子どもにとっても戸惑いや大きな負担となります。

ある程度似たような家庭環境や教育方針の同じような人が集まっていた園とは違い、特に公立小学校は良くも悪くも様々な子どもたちが集って勉強します。

言葉遣いも荒い子がいたり、乱暴な子がいたり、おませな子がいたり、それでも園と違って先生の目が届きにくいのが小学校。

私の家でも、ムスメが小学校に入ったばかりの頃、今までとは違ったいろいろなお友達に囲まれて戸惑うことも多かったようです。

給食も短い時間内に多い量を食べなくてはならず、色が細く食べるのが遅いムスメは先生に食べ物を口に突っ込まれたりと辛い経験もしました。

毎日の準備、宿題、通学、学校生活と慣れないことだらけですから、心身の負担も相当なものだと思います。

そんな中で、ご家族のサポートも欠かせないものとなります。

6歳、7歳といえば、まだまだ幼児の抜けきらないところもあります。

優しく見守りながらも、手を貸してあげることも必要かと思います。

体調を崩すこともあります。

もしかしたら、「お腹痛い」がストレスのサインかもしれません。

子どもは、頭痛でも吐き気も「お腹痛い」で訴えることが少なくありません。

場合によっては「学校に行きたくない」と言うこともあることを覚悟しておき、その時に仕事のお休み含めてどう対応するかを夫婦で話し合っておくことも必要かと思います。

お仕事をしている保護者の方は特に大変かとは思いますが、この時期は十分にサポートできる体制を整えておくことが後々つまずかないためにも大事かと思います。

どうしてもの時は、担任の先生ではなく、教頭先生など上の先生を通して冷静にお話しする時間をとってもらい、対応をはなし合うことをお勧めします。

家ではゆっくりと過ごそう。子どもの話をよく聞くことも大事

子どもたちは、右も左も分からない新しい環境に放り込まれて、そこで適応しようと毎日一生懸命頑張っています。

学校で全ての気力を使い果たし、家ではだらだらとしたり、何もしたくなくなっているかもしれません。

学校で起こったイライラや、不安なことをおうちの人に聞いてもらいたくて喋りまくるかもしれません。

新しい環境で頑張りたい気持ちや大きくなったという自負で、ランナーズハイのようになっているかもしれません。

こちらは説教したりアドバイスしたりしたくなりますが、ここはぐっと我慢して傾聴に徹しましょう。

話せない子どもの場合は、暖かいココアや好きなおやつなどで疲れを癒してあげるのもいいですね。

しばらくは甘えん坊に逆戻りするかもしれません。

わがままになるかもしれません。

でも、それは子どものSOSです。

分からない、できないで当たり前、という心持ちで、怒りすぎたりイライラしたりしないようにゆったりと過ごしましょう。

それが今後のモチベーションにもつながります。

「一緒に解決法を考えるからトラブルや不安なことは相談するように」子どもに伝えておこう

子どもは慣れない学校生活で不安やトラブルを抱えて帰ってくることが少なくありません。

些細なことでも悶々と悩んでいることも多いです。

小学生になったのだから、

自分で解決しなくては

ママに心配をかけたくない

と自分で抱え込んでしまう子も少なくありません。

相談してはいけない

と勝手に思い込んでいることもありえます。

よく分からない独自ルールで言わない子もいます。(我が子です)

子どもの話を聴くとともに、「一緒に解決方法を考えるから、トラブルや不安なことは話してほしい」と伝えておきましょう。

お友達どうしのトラブルも、家庭どうしで解決しようとすると揉めやすく、第三者である先生に仲介してもらった方が解決しやすいことが多いです。

ご家庭で解決できないことは先生に相談して共有しましょう。

先生や周囲に相談することで子どもの話からでは分からなかった思わぬ情報が得られることもあります。

PTA

PTAに入らない人は稀。役員は低学年のうちに済ませておく方が圧倒的に楽!

我が子の小学校では、PTAに加入した人は小学校生活6年間の中で何かしら役になることが義務付けられています。

当然逃れようとする方もいらっしゃいますが、大半の方が何かしらの役を引き受けて学校生活をサポートしています。

PTAは、低学年のうちに済ませておくのが圧倒的に楽です。

「まだ、小学校のことがわからないので色々と教えてください」的なスタンスで入れますし、

気軽に学校に出入りできて、学校の様子や行事などのことが先輩ママさん方から色々と教えてもらえるので情報収集にもなります。

学校によっては、一旦役を済ませるとその後は役をやらなくていいと言うメリットもあります。

PTAにどうしても抵抗がある方はPTAに加入しないということも最近はありな雰囲気になっていますが、まだまだ大半の方が加入しており、何らかの役を引き受けることになります。

我が子が通う小学校では、活動が人によってあまりに差が出ないように最近は色々と工夫してくれています。

とはいえ、本部の役員は圧倒的に仕事が多い役が大半で大変なのでいつも頭が下がります。

先輩ママさんからの情報が役に立つ!上の兄弟がいらっしゃるママとお友達になるのがオススメ

新小学1年生に入学するお子さんのママも小学校の保護者1年生!

小学校については全く未知の世界で右も左もわからずドキドキしてしまいますよね。

それは周りの保護者さんも一緒。

ただ、上の兄弟がいる親御さんはある程度見通しが分かっているので余裕もありますし、小学校生活を乗り越えるノウハウも持っていて心強い味方にもなってくれます。

私も何度も助けられました。

行事や学校の事情、様子など、色々と情報をもらうことも相談させてもらうこともできますので、上の兄弟がいるママさんとお友達になっておくのがオススメです。

欠席の連絡は電話でダメなの!?ご近所のママさんとも仲良くなっておくと学校への連絡がスムーズ

地域にもよるかもしれませんが、最近は、欠席の連絡は電話でNGの学校が多いようです。

うちの子の学校にも電話回線が1つしかなく、基本、電話での欠席連絡はNGとなっています。

なので、欠席する旨を書いた連絡帳を、近所の同級生に頼んだりします。

(その子が提出を忘れたりすると結局学校から電話をもらうことになるんですが。)

そういう事情もあり、同じ学校に通うお子さんが近所にいる場合は、そのママさんと連絡先を交換しておくといいです。

もちろん、どうしてもいない場合は先生に相談し、電話連絡もOKですのでご安心くださいね。

PTA総会では年間スケジュールがでる!プリントをもらったらすぐにスケジュールに入れておこう

学校からのお便りでは、月ごとに予定は出ても来月の予定などを知ることはできません。

ところが、PTA総会でもらえるプリントの中に年間行事予定のプリントがあるんです。

これがとても便利で、年間の大体のスケジュールがわかるんです。

もちろん、変更の場合もありますが、これはとてもありがたいです。

働いている保護者の方は、行事や振替休日に沿ってあらかじめ有給を取ったりスケジュールを管理しやすくなりますよね。

なので、この年間行事予定表をもらったら、ご自分のスケジュールにすぐに入れておくことをお勧めします。

まとめ

色々と言いましたが、必要なことを準備しさえすれば後は学校がなんとかしてくれます。

心配なことがたくさんあるかもしれませんが、困った時は学校に相談しながら、ゆったりと見守っていきましょう。

コメント