- よく上がる凧の作り方を知りたい。

- 子どもが喜ぶ凧ってどんな凧?

- 簡単・手軽に凧を作る方法を知りたい。

そんな疑問に答えます。

子どもは凧揚げが大好き!

小さい子って凧揚げ好きですよね。

我が家でも、この絵本をきっかけに凧に興味を持ってそれから凧揚げが大好きになっています。

※僕が上げた宝船の凧に乗ってやってきた七福神とお正月に遊ぶお話です。

大体3〜4歳くらいから小学校くらいまで凧揚げに興味を持って凧で遊んでいます。

「凧、上がれーーー」とか言いながら、夢中になって凧を引っ張りながら走り回っているのを(よーし、疲れるまで走れーー)とか思いながら微笑ましく見守っています。

なんだかんだ言って、走っているのが楽しいのでは?と思ってしまうくらい夢中で走るので見ていて面白い。

体を動かして遊ぶのは健康的だし楽しいですよね。

自転車もめちゃめちゃ楽しそうに乗るし。

▼初めて買った自転車はこちら▼

大人も凧をあげようと結構必死になってしまったりして、最終的には大人の方が夢中になって遊んでしまったりするんですよね。

そんな、大人も子どもも楽しめる凧を今回はおうちで作ってみたいと思います。

100円ショップにある材料で、手軽に作れるのでおうちでお子さんと作ってみてくださいね。

【子ども視点】子どもが喜ぶ凧ってどんな凧?

作るからには子どもが喜ぶ凧を作ってあげたい!

ということで、毎年凧を作っている私なりに子ども視点で子供が喜ぶ凧とはなんぞや?と考えてみました。

- 自分で作れる

- 自分であげれる

自分でやりたい、作りたい

子どもってそういう感情を常に持っていますよね。

だから、自分で作らせる!そこから楽しませてあげてください。

もちろん、できないところや危ないところは大人がサポートしてあげてくださいね。

子どもは、自分で凧をあげたい!ことも考慮して、子どもでも遊びやすいサイズ、あげやすい凧を目指して作っています。

【理系的視点】凧をよくあげる方法・条件ってあるの?

凧は、風を受けて空に上がる昔からのおもちゃ。

理系的に説明しようとすると、凧が風を受けたときに働く揚力が・・・とか説明できるんですが、ここでは割愛します。

よく上がる凧には条件があります。

- 軽い材料を使う

- 左右シンメトリーな形でバランス良い形

- 大きい

- しっぽをつける

- ある程度の風力

風を受けて飛ぶ凧が少ない風力でも飛ぶためには、軽い材料を使うことが大切です。

また、バランスを保って飛び続けるために、形もバランスよく作ることが大切になります。

また、凧は大きい程上がりやすくはなるのですが、この記事では子どもが使う凧ということで子どもが扱いやすい大きさを紹介しています。

お子さんが大きい場合は大きな凧も作ってみてくださいね。面白いですよ。

凧にはよく尻尾がついていますが、これはなんのためかわかりますか?

凧に受けた風を下に流してバランスをとったり、下向きの力を作ることで安定して飛ぶことができるようになるためなんです。

なので、しっぽがついている方が安定して飛ぶのでぜひつけましょう。

また、凧を飛ばすには天気も大事になってきます。

風がなさすぎても強すぎても飛ばすのが難しいです。

天気としては、晴れていて弱く風の吹いている日が飛ばしやすい日になります。

凧というと冒頭に紹介した絵本のようにお正月のイメージがありますが、凧を飛ばすのは何もお正月だけに限りません。

晴れて風が適度に吹いている日なら一年中飛ばすことができますよ。

【理系的視点】子どもと一緒に、よく上がる凧を作ってみよう【ぐにゃぐにゃ凧】

では、早速おうちで子どもと一緒に凧を作ってみましょう。

今回は、子どもと一緒に作りやすい「ぐにゃぐにゃ凧」の作り方を紹介します。

準備するもの

- ジップ付き保存袋(Mサイズ)・・・2枚

- 竹串(30cm)・・・2本

- タコ糸

- ハサミ

- 穴あけパンチ

- セロハンテープ

- ビニールテープ

全て100円ショップで購入できます。

今回は、家にあったジップ付き保存袋で作っていますが、そのほかにもゴミ袋・レジ袋などで作っていただけます。

竹串は、ストローでも代用できます。

作り方

それでは、凧を作っていきますね。

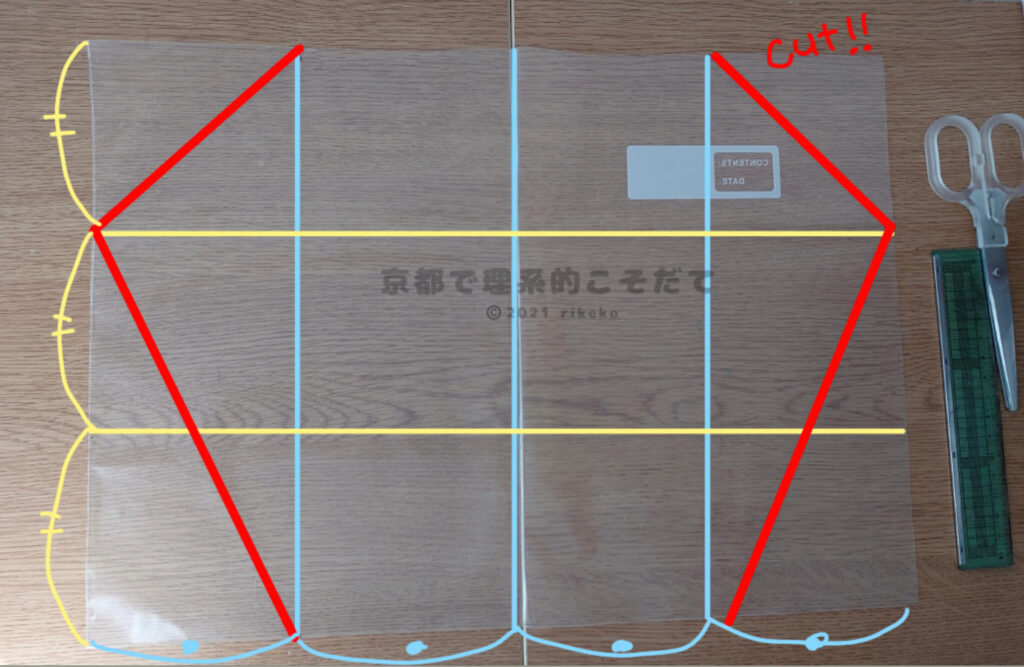

【手順①】ジップ付き保存袋を凧の形に切る

まずは、ジップ付き保存袋を開いていきます。

ジップ部分を切り取って、片側の側面と底面を切り開いていきます。

本みたいに開けばOK

開いたら、横に4等分、縦に3等分になるように印をつけます。大体でいいです。

今回、開いたサイズは縦29×横39cmになりましたので、縦は9cm、10cm、10cmになるように、横は9.5cm、10cm、10cm、9.5cmになるように印をつけました。

そうしたら、写真のように点を結んで凧の形を描いていきます。(写真の赤線です)

描いた線を切り取って凧の形ができました!

小さい子は、ここまで大人がやってあげるといいですね。

成長に合わせて、年中、年長さんくらいになったら、線を書いてあげて子どもに切らせてもいいかもしれません。

小学生になったら、指示だけ出せば自分でできそうですね。

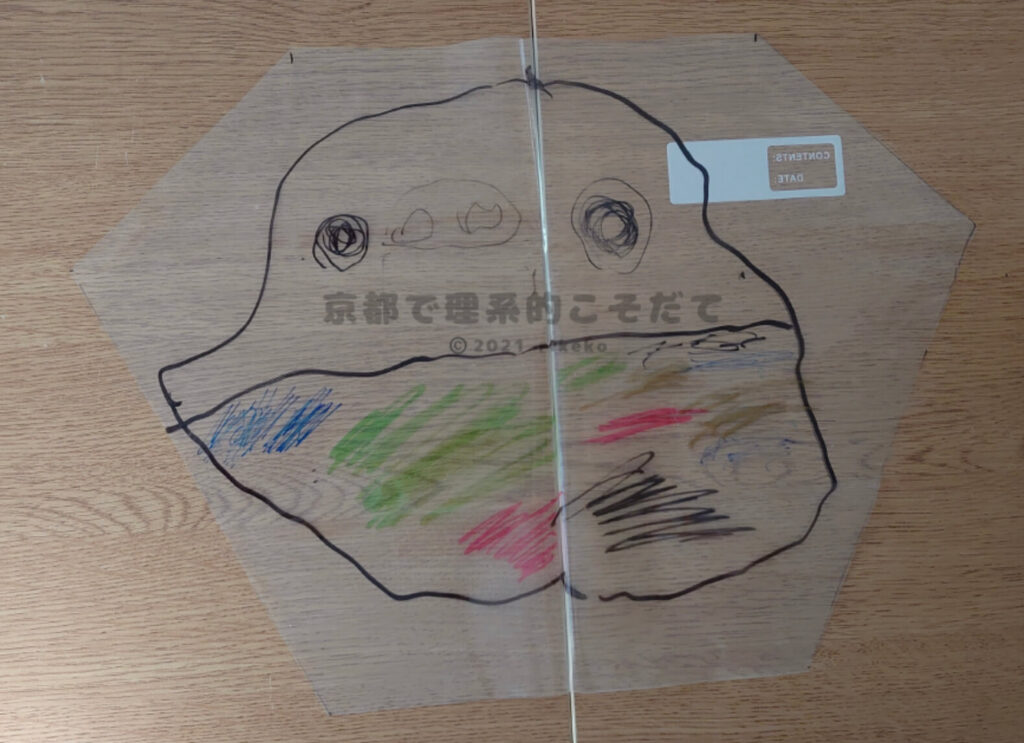

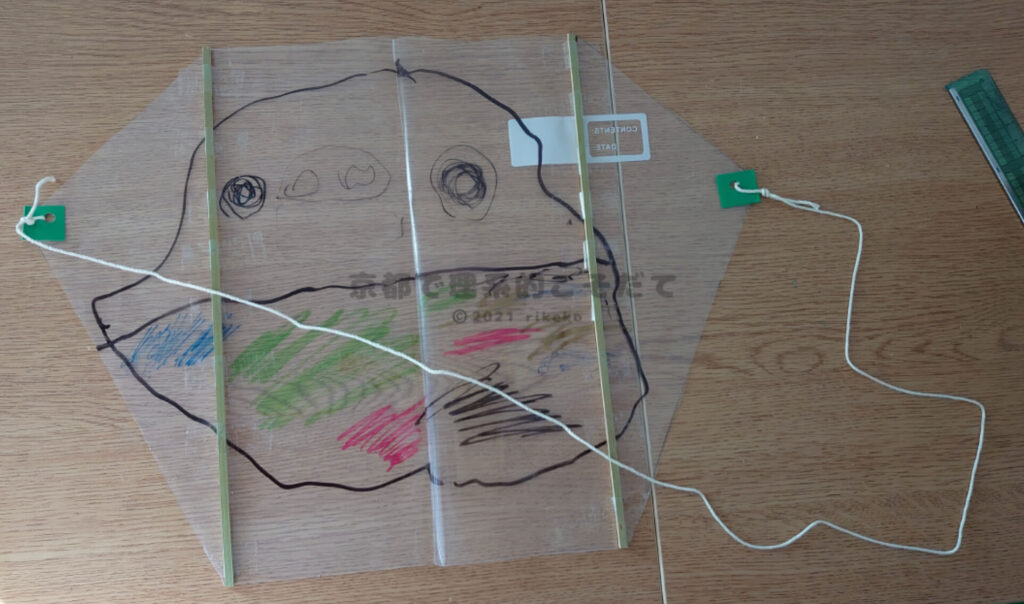

【手順②】凧の形になったジップ付き保存袋に絵をかく

凧の形になったら、好きな絵を子どもに描いてもらいます。

子どもの描く絵って独特の雰囲気があってかわいいですよね。子ども画伯大好きです。

ビニールなので水性ペンでは色落ち、色移りしてしまうので、油性マジックを使いましょう。

シールなどで装飾をつけると、凧のバランスを保つのが難しくなるのでおすすめではありませんが、よく飛ぶことに拘らなければ好きにさせて構わないかと思います。

子どもの創作意欲重視した方が子どもは喜びますからね。

【手順③】凧にしっぽをつける

保存袋を細長く切ってしっぽを作ります。

それをさっきの凧の下につけてセロテープで固定します。

尻尾は複数つけると安定してよく飛びます。

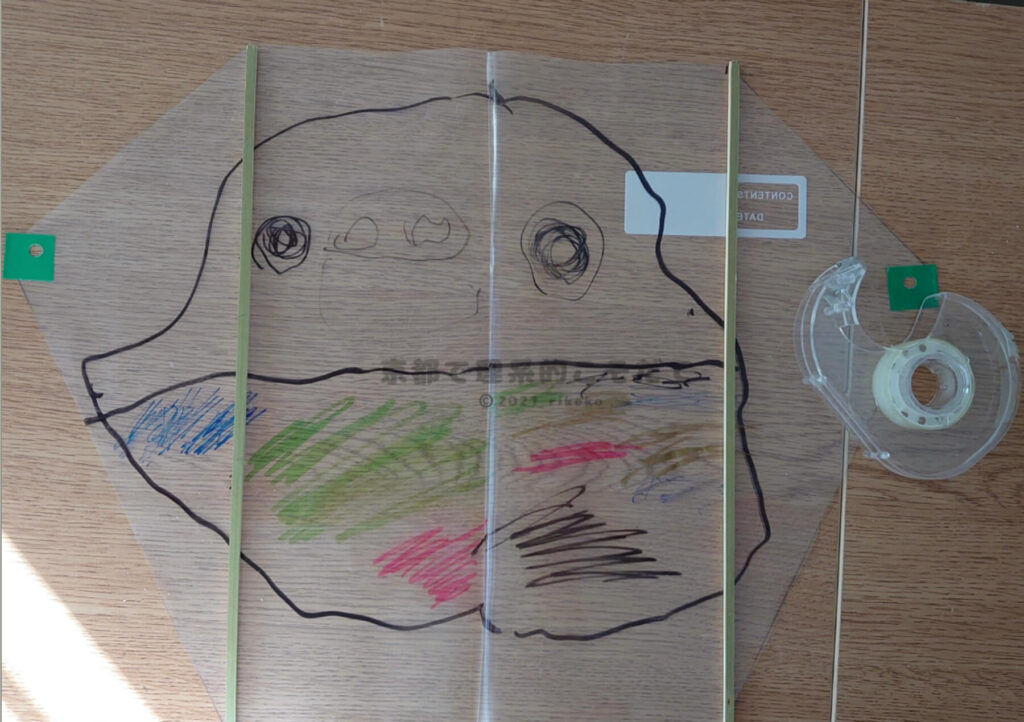

【手順④】凧に骨をつける

絵を描いてもらったら、凧に竹串をつけていきます。

竹串の先端の尖っている部分を取り除きます。

ハサミで切れ込みを入れて、最後手で折ると簡単に取り除くことができます。

これを、凧の三角になっているところにセロテープでつけます。

5〜6箇所くらい止めれば大丈夫ですが、破損が怖い場合は多めに止めておきましょう。

今回は30cmのものを使いましたので左右1本づつでできましたが、もし、短いものしか用意できない場合は、2本、3本をつないで使用しても大丈夫です。

竹串がない場合は、ストローでも大丈夫です。

隙間ないように止めていきましょう。

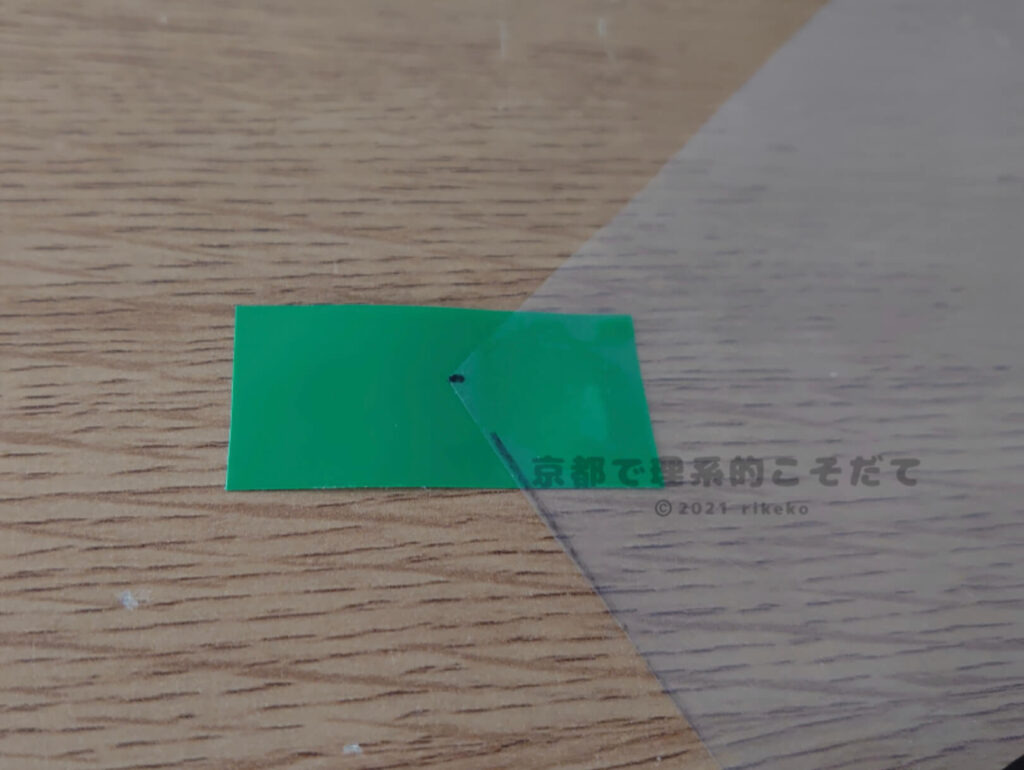

【手順⑤】凧に糸を通す

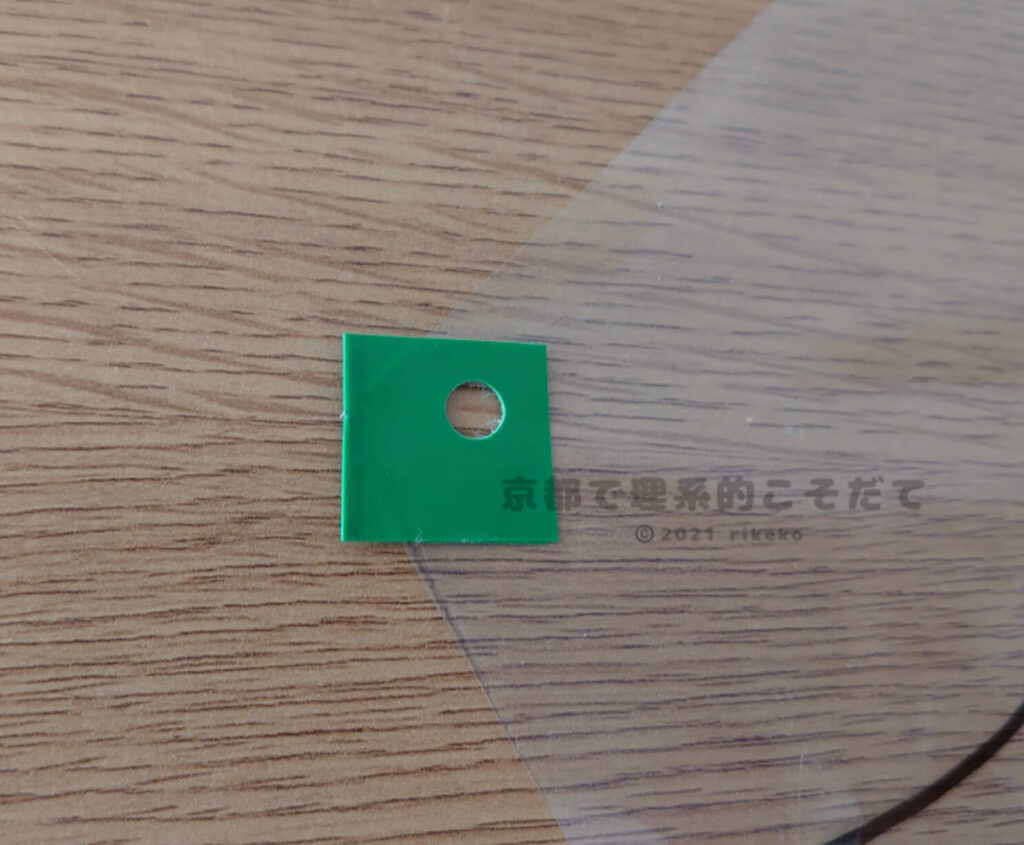

凧に糸を通すのですが、まずビニールテープで補強します。

三角部分にビニールテープを3cmくらいに切ったものを2枚用意します。

ビニールテープのベタベタどうしが中に来るようにして凧を挟んで張り合わせます。

これで補強は完了。

ビニールテープを貼ったところの真ん中くらいに穴あけパンチで穴を開けます。

タコ糸を1mに切り、今開けた穴に両端を通して結びます。

【完成!】

先ほど結んだタコ糸のちょうど真ん中になる位置に残りのタコ糸を結んだら完成!

真ん中に結ぶことで、凧がクルクルと回転することを防ぐので、必ず真ん中につけてくださいね。

作った凧を実際にあげてみました!

凧揚げをするときは、近くに樹木や電信棒のない広い場所であげましょう。

この日は風が全くなく、凧はあまり上がりませんでしたが、子どもたちは関係なく凧を持って汗だくになって走り回っていました。

まだ小さいムスコの凧は、地面に何度もガッスガッス当たって引きずりながら走ってもいましたが、意外に丈夫で全く壊れませんでした。

※ストローだったら壊れているかも・・・

まとめ

ある時、我が家が手作りの凧をあげている横で、同じように凧揚げをしている親子がいたんです。

市販のよく上がるカイトをお父さんが得意げにあげていました。

我が家の凧はその時あまり上がらず、子どもたちと

「よくあがっていいなあ。どうしたら上がるようになるかなあ」

などと話し合っていました。

でも、実はうちの子たちは上がるかどうかってあまり問題じゃなく、結局凧を持って楽しそうに走り回っていたんです。

それを見て私も、「あがんなくてもま、いいか」って気にだんだんなってきてしまいました。

だって、本当に楽しそうだったから。

一方、その親子の凧は相変わらずよくあがっていました。

でも、お子さんの方はなんだかつまらなそう。

お父さんも、そんなお子さんを見て不満そう。

お子さんの方は、走り回っているうちの子たちをじーっと見つめていてなんとも言えない気持ちになってしまいました。

凧は本来はあげて遊ぶものなので、上がらない凧なんて凧とも言えないのかもしれません。

上手にあげる方法を教えるのがいいのかもしれません。

大人はついついそう考えてしまいますよね。

でも、少なくともうちの子たちは上がらない凧を持って散々走り回って「ああ、楽しかった。また凧上げやろう!」ってとても満足げでした。

簡単によく上がる凧よりも、自分で自由に使えて楽しく遊べる方が子どもにとっては喜ぶのかな?と考えさせられてしまいました。

だから、作った凧がうまく上がらなくても大丈夫。

親子で楽しく作って、子どもが楽しければ結果おーらいなんですよね。

コロナ禍で、おうちで過ごすことが多くなり運動不足になりやすいこの頃ですが、親子で凧を作って存分に走って運動不足解消に役立ててみてくださいね。

コメント

身近にあるもので凧が作れる。

感心しながら記事を読みました。

わたしも作ってみます。

しっぽについて

何センチにしたらいいか教えてください。

複数つけると良いとの事。2本より4本あった方が良いと言うことでしょうか?

2本の場合と4本の場合としっぽの長さは変えた方がいいのでしょうか?

質問ばかりですみません。

ぜひ教えてください。

下村滋さん

コメントありがとうございます!

凧をあげた時にクルクルと回ってしまうことありますよね。

あれは、凧の重心が安定していないと起こりやすいようです。

なので、上手に作って重心がきちんと合っている凧ならしっぽがなくてもちゃんと飛ぶみたいです。

でも我々素人の手づくり、特に子どもと作った凧で重心を安定させるように厳密に作るのはとても難しいですよね。

記事中にも少し記載しましたが、凧のしっぽには凧本体の姿勢を安定させる目的があります。

凧が受けた気流を凧のしっぽ方向に流すことで下向きの力が生まれ、下向きに引っ張ることで姿勢を安定させるようです。

1本よりは2本、3本がいいと思いますが、数を増やすとこれもまた重心のアンバランスに繋がってしまったりしそうです。

(重心は、糸の結ぶ位置などしっぽの他にも要因がありますが)

また、長ければ安定しやすいように思いますが、あまり長いとお子さんが引っかかったり揚げ難かったりすると思うので、その辺の考慮も必要かなと思います。

・風を受けて柔軟に動けるようにペラペラの素材で作る

・風を受けやすいようにある程度の幅がある(3〜5センチくらい?)

・1本よりも2本(両端)、3本(真ん中と両端)くらいがバランスとりやすいか

・長さは凧の高さの3〜4倍くらい(60〜100センチくらいが取り回ししやすい?)

・真ん中のしっぽが長い方が重心が安定しそう

多分、計算すれば理想の数字が出てくるのかと思いますが、

私も子どもが楽しめるのが一番!と思ってやっているのであまり厳密に作り込んではいないのです。

あくまでも感覚的な答えになってしまいすみません。

お役に立てたらいいのですが・・・

子どもたちと一緒に色々と試してみるのも楽しいかもしれないですね。

(自由研究にもいいかな^^)

試してみられたらまた報告します

長くなりましたが、

下村滋さんもぜひ楽しんでやってみてください!